日 時 9月30日(土) 13:30 ~ 15:30

会 場 中央公民館 3階 大会議室

今年3月、野鳥の写真撮影家 岡根武彦さんをお招きし、お話しと素晴らしい写真の数々を見せて頂き、大変好評でした。 参加者の方々から、『ぜひ鳥の囀りを聴きたい』との要望があり、平塚の野鳥の囀りを録音している人を紹介して欲しいと、平塚博物館を訪ねたところ「こまたん」の齋藤さんと金子さんを紹介頂き、お二人とも今回の講演に共鳴し、準備に取り組んで頂き、三部構成の講演会を纏めました。

『しづかな流』に「鷺」の詩があります

記

☆主 催 平塚ゆかりの作家 中勘助を知る会

☆定 員 先着 40名 早めに申込みください。

☆参加費 会員400円、一般500円(資料代)

☆申込方法 事務局070-2164-1103 飯尾まで

第一部 中勘助が見た聴いた鳥たち〔映像と囀り(音声)〕

中さんは鳥が大好き、11羽の美声などをお聴きください。その中に「日本三鳴鳥」のウグイス、オオルリ、コマドリが入っています。

背景説明 中勘助を知る会 飯尾紀彦

講師 こまたん 齋藤常實

資料 中さんが聴いた野鳥の囀り

第二部 平塚市自然環境評価調査(2022)から 野鳥についての報告

平塚市は、海・川・平野・丘陵など豊かな自然環境があり、鳥にとっても恵まれた都市です。 本調査の(鳥類)について説明致します。

講師 こまたん 金子典芳

資料 平塚市 自然環境評価書(概要版)

第三部 映像「アオバト豆知識」

☆どこに来るのかなぁ? ☆なにしに来るのかなぁ? ☆いつ頃やって来るのかなぁ? ☆何時頃かなぁ? ☆アオバトのオスとメスを見分けよう?‥‥

講師 こまたん 齋藤常實、金子典芳

こまたん 撮影者 金子典芳

うぐいす

こまたん 撮影者 金子典芳

オオルリ

こまたん 撮影者 金子典芳

駒どり

基本方針

・来年令和6年(2024)は、中勘助が大正13年(1924)に、平塚海岸に居を構えてから、100年の記念の年に当たり、平塚市図書館と記念事業の共催に向けて、検討に入りました。

中勘助は平塚海岸の自然を詩情豊かに、詩や随筆に活写しており、中勘助ほど、平塚のことを、文学者として、著作した人はいません。 平塚時代のことをつぶさに書いた日記体随筆は、平塚の文化遺産とも云えます。

(1)100周年 記念事業の単独準備について〔中勘助を知る会〕

・7月に記念事業検討会議を行い、8月に事業決定会議を行って、9月から翌年3月末まで、単独事業の準備を行います。

・より多くの方々に、特に平塚市民の皆様に『平塚の中勘助』を知って頂ける事業を企画して参ります。

(2)読書会について

・中勘助の著作について、興味を持つ人達が集まり、それぞれの読書後の感想を話し合い、時に読み合い朗読などしながら、作品の理解を深めて行こうと云う会です。

(3)次世代啓発事業 その① 浜岳中学校対象 生徒の心に遺る事業に

・今年8月に、映像「中さんの散歩道を歩く」を浜岳中学校で開催、来春、新入生を対象に「地域を知ろう」の講座を展開

(4)次世代啓発事業 その② なでしこ小学校3年生対象 児童の心に遺る事業に

・紙芝居「中さんと犬のタゴ」(作画:丸島隆雄)を上映(7月11日)し、漫画「しづかな流」より『千鳥の卵』(作画:丸島隆雄)を、プレゼント

(5)総会における会員からの提案

・野鳥の囀りを聴く機会を!! 中さんが平塚時代に聴いた野鳥26羽の中から、選んだ野鳥の映像を見ながら、囀りが聴ける講座を開催します。

(6)HPの魅力化を図ると共に、閲覧者の増加対策

・ホームページの魅力化と共に、閲覧者を増やすことも必要です。メール登録促進を行います。 ご協力ください。

・日 時 令和5年5月29日(月) 13:30~15:00

・会 場 ひらつか市民活動センター A:B会議室

出席者報告 会員31名 出席者18名 委任者12名 欠席者1名 〔総会成立〕

1.開 会 司会 上堂薗 達郎

2.あいさつ 会長 大蔵 律子

3.議長選出 議長 宮川 利男

4.議 事

(1)第1号議案 令和4年度事業報告 第2号議案 令和4年度決算報告及び同監査報告 〔承認〕

昨年度はコロナ禍が収まりつつありましたので、市制90年記念事業や読書会を3回実施しました。 特に第10回読書会では中さんの自信作「鳥の物語」を行い、平塚の野鳥撮影家 岡根さんにお願いし、平塚の野鳥の話や、昔と今の比較などを頂き大好評でした。

(2)第3号議案 令和5年度事業計画(案) 第4号議案 令和5年度予算(案) 〔可決〕

来年の令和6年は、中さんが平塚に住み始めてから、100年になり、図書館と相談し記念事業を行います。 決まり次第会員の皆様に報告し、その準備にいります。

10年前の90年記念では、平塚時代の詩集の発行や記念講演会を開催しました。

(3)出席者からの提案

①小学生の紙芝居人数が多いと考えられるので、大きく投影したらどうか? ⇒できます。

②漫画を作成したら ⇒ 博物館が作成した資料「野鳥愛」のP78に丸島隆雄作「しづかな流」より『千鳥の卵』が

ありました。

③野鳥のさえずりを聞きたい ⇒ 今後調べて報告します。 中さんは平塚で26羽の野鳥を見ています。 大きい映像と同時に、その鳥の囀りを静寂の中で、聞きたいですね。

5.「ちりとてちん」 落語は『知ったかぶり』の人が登場、面白い落語でした。

※総会模様、並びに落語の模様を下記に抜粋掲載致します。

大蔵会長 挨拶

議事の進行

審議の模様

楽志亭 壱生さん紹介

師匠の「おはこ」

ちりとてちん

講談に聞き入る

知る会の仲間

平塚ゆかりの作家 中勘助を知る会

会長 大蔵 律子

写真提供 土岐勝信氏

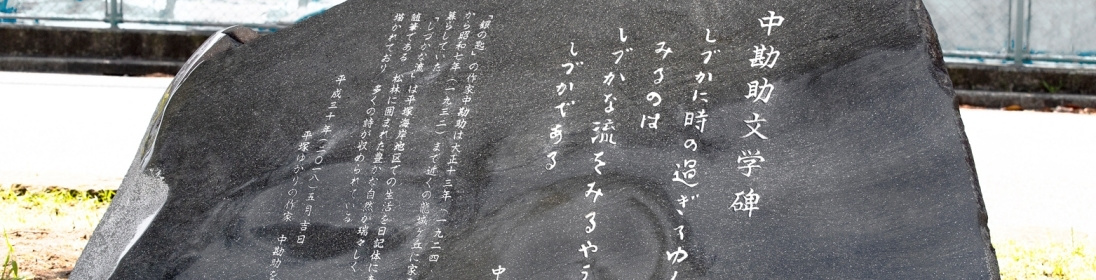

その家は中 勘助が建てた生涯唯一の家でした。 平塚での生活は約500ページに亘る日記体随筆『しづかな流』に余すことなく描かれ、当時の平塚海岸地域の自然を詩情豊かに活写しています。

『銀の匙』を教材として国語の授業を行った神戸灘校の故橋本先生は、中 勘助の全ての刊行書のなかで最も好きだったのは『しづかな流』で、特に冒頭の「しづかに時の過ぎてゆくのをみるのは しづかな流れをみるやうにしづかである」は、まるで聖書の一句のようだと記されております。

平塚海岸は温暖な地で、当時は別荘地帯であったことから、勘助は家族(病弱な母 鐘と兄 金一)の避暑避寒のため平塚に家を建てたと記されております。

「平塚ゆかりの作家 中 勘助を知る会」は、このご縁を平塚の文化的遺産と捉え、5年まえ平成25(2013)年9月に発足しました。 これまで講演会、文学講座、文学散歩、詩集の発行、ゆかりの地の視察などの活動をしており、更に平塚時代の中 勘助を広く知ってもらうには、末永く存在する文学碑の建設が不可欠であると考え、全国の皆様に呼びかけを致しましたところ、多くの皆様のご協力を頂き、更には平塚市民活動ファンドの助成金を得て、桃浜公園に文学碑を建設することが出来ました。 竣工式は中 勘助の生誕日(明治18年5月22日)の平成30年5月22日に盛大に行いました。 皆様に深甚のお礼を申し上げます。 誠に有難うございました。

建立された中勘助文学碑

往時の面影を残す月湘庵松並木

湘南平塚海岸

小説『銀の匙』で知られる大正から昭和にかけて活躍した作家、中 勘助の功績を伝える文学碑が先月22日、平塚市桃浜町の桃浜公園に完成した。 勘助は大正13年、40歳の頃に生涯で初めて家を建てたとされており、その場所が現在の平塚市立浜岳中学校付近だと云う。 7年9ヶ月の平塚での生活は『しづかな流』に多く書かれており、往時の平塚の自然や生活が鮮やかに描かれている。

文学碑は高さ約1m、幅約1.3mの大きさで真鶴の本小松石を使用。 『しづかな流』冒頭の「しづかに時の過ぎてゆくのをみるのは しづかな流をみるやうにしづかである」と云う一句が勘助の直筆で刻まれている。 建設したのは「平塚ゆかりの作家 中 勘助を知る会」(大蔵律子会長)。 同会は勘助の功績を文化的遺産として後世に残すべく平成25年に発足し、講演会、文学講座、詩集の発行などの活動を行って来た。 平塚時代をより広く知ってもらうべく、昨年から碑の建設を検討。 今年2月に全国に寄付を呼びかけたところ、364人から約165万円が寄せられた。 これに平塚市民活動ファンドより32万円の助成を受け、建立を実現させた。

今も残る勘助の息遣い

先月22日、勘助の生誕日に行われた竣工式には同会メンバーのほか、落合克宏平塚市長、勘助の妹の孫にあたる土岐勝信さんなど約100人が出席した。 大蔵会長は「平塚の文化的まちづくりとして将来に何かを残そうと建設を考えた。 こうして市民のみなさんと今日を迎えられて嬉しい」と挨拶。 落合市長は「市議時代に勘助について質問したこともあり感慨深い。 再評価の機運が高まれば」と平塚の魅力の1つになることに期待を寄せた。 土岐さんは「親族としても光栄。 多くの人が来てますます興盛となるように」と祝った。 朗読「糸の会」による詩の朗読も行われ、参加者らは文学に残る平塚の情景に思いを巡らせていた。

関連事業も多数

『しづかな流』の中には昭和初期のなでしこの花や野鳥といった自然や、物売りや着物などの庶民の生活、地曳や ”高麗寺の市” などの様子や愛犬「タゴ」の話が詩や随筆として詩情豊かに描かれている。 先月29日には、これらの足跡をたどり、各地で詩を朗読するイベント「中さんの散歩道を歩く!」が行われ、30人程の参加者が浜岳中学校敷地内の松林や、尼寺「月湘庵」などを回った。

黒部丘の和菓子店「杵若」では勘助が愛したキノコ、松露の姿を模した「松露まんじゅう」を制作した。 当時、防風林として多くの黒松が植えられ、現在もその名残が多くみられる海岸エリア。 昭和の初めは春になると松露がどっさりと採れたそうだが、今は全国的にも希少になってしまったという。 現在、市内4つの図書館で『しづかな流』を借りて読むことができる。 文学という側面から平塚の魅力に迫っては。

※本文は、6月8日発行の湘南ジャーナル(No.1816)から、転載させて頂きました。

※「中さんの散歩道を歩く!」については、「花水いきいき学級」に詳細を掲載

こちらをクリック

左から土岐さん、大蔵会長、落合市長

今も残る勘助の息遣い

先月22日、勘助の生誕日に行われた竣工式には同会メンバーのほか、落合克宏平塚市長、勘助の妹の孫にあたる土岐勝信さんなど約100人が出席した。 大蔵会長は「平塚の文化的まちづくりとして将来に何かを残そうと建設を考えた。 こうして市民のみなさんと今日を迎えられて嬉しい」と挨拶。 落合市長は「市議時代に勘助について質問したこともあり感慨深い。 再評価の機運が高まれば」と平塚の魅力の1つになることに期待を寄せた。 土岐さんは「親族としても光栄。 多くの人が来てますます興盛となるように」と祝った。 朗読「糸の会」による詩の朗読も行われ、参加者らは文学に残る平塚の情景に思いを巡らせていた。

関連事業も多数

『しづかな流』の中には昭和初期のなでしこの花や野鳥といった自然や、物売りや着物などの庶民の生活、地曳や ”高麗寺の市” などの様子や愛犬「タゴ」の話が詩や随筆として詩情豊かに描かれている。 先月29日には、これらの足跡をたどり、各地で詩を朗読するイベント「中さんの散歩道を歩く!」が行われ、30人程の参加者が浜岳中学校敷地内の松林や、尼寺「月湘庵」などを回った。

黒部丘の和菓子店「杵若」では勘助が愛したキノコ、松露の姿を模した「松露まんじゅう」を制作した。 当時、防風林として多くの黒松が植えられ、現在もその名残が多くみられる海岸エリア。 昭和の初めは春になると松露がどっさりと採れたそうだが、今は全国的にも希少になってしまったという。 現在、市内4つの図書館で『しづかな流』を借りて読むことができる。 文学という側面から平塚の魅力に迫っては。

※本文は、6月8日発行の湘南ジャーナル(No.1816)から、転載させて頂きました。

※「中さんの散歩道を歩く!」については、「花水いきいき学級」に詳細を掲載

除幕式模様

「中さんの散歩道」詩の朗読

関係者一同記念撮影

イベントの講師は ”知る会 ”のメンバーが務めた

月湘庵は今も地域住民によって保存

”松露” の文字は大蔵会長の直筆

小説「銀の匙」などで知られる平塚ゆかりの作家、中 勘助の文学碑が完成し、同市桃浜町の桃浜公園で除幕式が行われた。

文学碑は「中 勘助を知る会」(大蔵律子会長)が呼びかけ、364人の寄付などを受けて出来上がった。 真鶴町産の本小松石に『しづかな流』の冒頭部分が彫られている。

大蔵会長は「晩年、中さんは『ご縁ですね』と云う言葉を良く使ったそうだ。 平塚と中 勘助のご縁を将来の市民にも伝えられる文学碑ができた」と喜んだ。

※本文は、5月25日発行の読売新聞(地域版)から、転載させて頂きました。(2018年)